ロボットがもっと安全に!AMRの安全管理と活用事例をチェック | 搬送ロボットガイド

AMR

ロボットがもっと安全に!AMRの安全管理と活用事例をチェック

公開:2025.04.11 更新:2025.06.02

AMR(自律移動ロボット)の導入が進む中、安全性と効率性の両立が重要な課題となっています。AMRは高度なセンサーや緊急停止装置を備え、障害物や人を検知して事故を未然に防ぎます。

さらに、ISO3691-4やJIS D6802などの安全規格に基づき設計されており、リスクアセスメントを通じて適切な運用環境を構築することが求められます。こちらでは、AMRの安全管理のポイントと、導入による作業環境改善の事例を詳しく解説します。

目次

JISが定めるAMRの安全管理

AMR(自律移動ロボット)が製造・物流現場で広く普及しつつある中、より高度で信頼性のある「安全管理」が求められています。 特に2022年に改訂されたJIS D6802では、ISO3691-4との整合性を重視した内容へと大きくアップデートされました。 ここでは、同規格における4つの重点項目に注目し、AMRの安全対策に欠かせないポイントを具体的に解説していきます。

◇AMR等のための新しい規定

新たに制定されたJIS D6802:2022は、従来のように運用全般の指針を示すのではなく、製品としてのAMRそのものの安全性に焦点を当てています。 この規格では、製造者がAMRに対してどのような安全設計・制御システムを組み込むべきか、その具体的な要求事項と検証手法が明文化されています。

たとえば、制御システムの安全関連部には、JIS B 9705-1に基づいたパフォーマンスレベル(PL)評価が導入され、想定されるリスクに応じて「PLc」~「PLd」などの目標水準を満たす必要があります。

さらにこの新JISでは、AMRが人と同じ空間で稼働することを前提に、安全機能が動作しない限りは走行が許可されない「安全確認形制御」が推奨されている点も重要です。

つまり、センサや非常停止装置など複数の安全機構を連動させ、人と機械の誤操作や故障が起きた場合でも事故を防ぐ設計思想が求められているのです。

◇非常停止

万が一の事態に備える「非常停止機能」は、AMRの安全を担保する最後の砦といえるでしょう。 JIS D6802においては、非常停止装置は「すべての動きを即時に停止させること」が要求されており、停止後は自動で再始動してはならない仕様とされています。

また、作業者がどの位置にいても迅速に操作できるように、非常停止ボタンは前後両端および左右サイドにわかりやすく配置されなければなりません。さらに、操作員が決められた位置で車両を操作する構造の場合、非常停止装置はその操作パネルの近くに設置される必要があります。

搬送中の荷物がボタンへのアクセスを妨げる場合は、車体の剛性部分に装着するなど、安全性を最優先にした取り付け位置が求められます。

◇安定度

AMRが荷物を搬送中に転倒したり、制御を失って不安定になることは、作業現場における大きなリスクとなります。 JIS D6802では、このような事態を防ぐため「動作中すべての状況で安定性が保たれること」を明示的に求めており、特に揚高500mmを超えるモデルには厳格な安定度試験が義務付けられています。

具体的には、フォークリフト等と同様の安定度検証方法(JIS D6011)を適用し、傾斜床での試験や旋回時の挙動など、実使用環境に即した試験条件が課されます。また、AMRのシリーズ機種の場合でも、代表的な1台での試験は許容されますが、その構造やパラメータが十分に類似していることが前提となります。

特に速度、旋回半径、けん引力、荷役重量などの組み合わせが、不安定を引き起こす潜在的リスク要因として細かく評価されるのが特徴です。

◇経路内の人検出

AMRが人と同じ空間を走行する以上、最も重要なのが「人との衝突を未然に防ぐ仕組み」です。 JIS D6802では、車両が前進する方向に「圧力検知バンパ」または「ESPE(電気的感知保護装置)」のいずれかを搭載し、接触前に完全停止するよう設計されなければなりません。

この人検出装置は、搭載する荷物を含めた車両全幅よりも広い範囲を検知できることが条件とされており、障害物や荷に遮られない配置が重要です。さらに、ミューティング(検出一時無効化)に関しても厳格な条件が定められています。

たとえば、自動モード時には時速0.3m/s以下でなければミュート動作を許容しないなど、安全性を最優先にした運用設計が求められています。 また、停止後の再始動には、2秒以上の待機時間と視覚・聴覚による警告を出すことが義務付けられており、これらを含めた一連の検出機能にはすべて「PLd」以上の信頼性が要求されます。

【あわせて読みたい】

▼AMRロボットの一般的な速度は?高速AMRロボットの魅力と安全性

リスクアセスメントと低減のステップ

AMRを安全に運用するためには、製品そのものの設計基準だけでなく、導入現場における「リスクアセスメント」が不可欠です。 この章では、国際規格ISO12100にもとづく体系的な安全対策プロセスを紐解きながら、具体的な実践ステップをご紹介します。 AMRの活用において、リスクの特定から低減までの流れを理解することは、安全管理の根幹をなすといえるでしょう。

◇リスクアセスメントとは

リスクアセスメントとは、機械の使用環境における潜在的な危険源を特定し、それが引き起こす事故や健康被害の可能性を評価する活動です。 特にAMRのように人と同じ空間で動作する機器では、「危害の重大さ」と「発生確率」を定量的に分析し、リスクを許容範囲内に抑える必要があります。

そのうえで、見つかったリスクに対しては、設計段階から使用時までを含む一貫した低減策が求められるのです。

◇リスクアセスメントの手順

リスクアセスメントの基本的な流れは、1)使用条件の明確化、2)危険源の同定、3)リスク見積り、4)リスク評価の4段階に分かれます。 たとえばAMRの場合、使用される床材や通行範囲、荷物の重さ、走行速度といった制限を最初に定義し、それに応じた危険源(接触、衝突、落下など)を洗い出します。

それらに対して発生頻度や回避可能性を評価することで、現実的なリスク管理と安全対策の優先順位づけが行えるのです。

◇本質的安全設計

本質的安全設計は、リスクアセスメントで特定された危険を、構造や素材の選定段階で「そもそも発生させないようにする」アプローチです。 たとえば、AMRにおいては危険物質を使用せず、走行エネルギーを制限した低速設計や視認性の高いデザインなどがその一例となります。

この段階での対策は、後工程での防護装置や情報提供と異なり、「危険そのものの排除」に直結するため、最も優先度の高いリスク低減手段とされています。

◇安全防護手段、又は追加の防護手段

本質的安全設計だけでは十分にリスクを下げられない場合、物理的なガードや非常停止装置など「安全防護手段」によって対応します。 AMRでは、障害物センサやレーザスキャナによる人検出、また非常時にすぐに作動する押しボタンなどが代表的な例です。 加えて、万が一のための冗長化や自己診断機能などの「追加の保護方策」も組み込むことで、複数層の防御を構築することが求められます。

◇ユーザへの情報提供

すべての設計的・物理的対策を講じたうえで、それでも残るリスクについては、使用者に明確に伝える「情報提供」が最終手段となります。 具体的には、AMRの取り扱い説明書における警告表示や、安全な運用のための訓練、保護具の使用指示などが該当します。

ただし、警告だけで安全性を担保するのは原則としてNGであり、「最後の一手」として正しく位置づけることが、安全管理上のポイントです。

【あわせて読みたい】

▼AMRロボット導入の安全対策は必須!具体的方法や導入の注意点

AMRで安全管理を行う方法とは?

AMR(自律移動ロボット)は、工場や物流拠点での省力化・効率化に寄与する存在ですが、安全管理の徹底が導入成功のカギを握ります。ここでは、MiR社のAMRを例に、安全機能や導入時のポイントを具体的に解説します。

◇主な安全機能

MiR社のAMRは、安全規格ISO 3691-4に準拠して設計されており、世界最高水準の安全性を誇ります。たとえば、障害物回避のための360度のセンサー搭載に加え、複数のレーザースキャナと3Dカメラを組み合わせたハイブリッド検知システムを備えています。

また、非常停止スイッチやスローダウンゾーンの設定も可能で、AMRが通行するエリアごとに適切な走行速度を自動制御できます。こうした機能により、予期せぬ接触事故を未然に防ぐ構造となっています。

◇人体検知

さらに、人との協働を前提としたAMRでは、人体検知が重要な役割を果たします。MiRのAMRは、搭載された3DカメラやLIDARによって、人間の動きをリアルタイムで把握し、安全な距離を保ちながら移動します。

たとえば、人がAMRの進路上に立ち入った場合、自動で減速あるいは停止し、危険を回避します。これにより、AMRが常に人間の存在を認識し、接触リスクのないスムーズな共存が実現されています。

◇安全な作業のために必要なこと

AMR導入時には、機器本体の安全機能だけでなく、社内での安全管理体制の構築も求められます。リスクアセスメントを事前に実施し、AMRが移動するルートや使用環境に潜む危険源を洗い出すことが不可欠です。

加えて、作業者に対するトレーニングも欠かせません。MiR社では、オンライン学習プラットフォーム「MiR Academy」を通じて、初心者から上級者まで幅広く対応した教育コンテンツを提供しており、これを活用することで安全知識をしっかり身につけることができます。

◇MiR250の特徴

中でも注目されているのが「MiR250」です。コンパクトなボディ(580×800mm)ながら、最大250kgの積載に対応し、時速7.2kmでの走行が可能です。この小型サイズは、狭い通路やエレベーターなども通過できるため、従来のAMRでは対応しにくかった現場にもフィットします。

さらに、バッテリー交換が容易で24時間稼働に対応しており、メンテナンス性にも優れています。過酷な現場でも信頼性の高い運用が可能であり、多様な現場における活躍が期待されています。

◇さまざまなカスタマイズに対応

MiR250は、用途に応じたモジュール構成が可能で、導入現場のニーズに柔軟に対応します。

たとえば、カートを牽引する「MiR Hook 250」や棚板運搬用の「Shelf Carrier 250」、さらには精密機器向けのESD対応バージョンなど、多様なアタッチメントが用意されています。

また、MiR Fleetソフトウェアと連携すれば、複数台のAMRを一元管理でき、交通制御やタスクの最適化が実現します。こうした拡張性により、長期的な設備投資としても高い効果を発揮するのがMiR250の大きな強みです。

MiRの導入で安全性を確保した事例

AMR(自律移動ロボット)は、工場の生産性向上だけでなく、作業環境の安全性確保にも大きな効果を発揮しています。ここでは、ジョンソンコントロールズ日立のスペイン・ヴァカリスス工場での実際の導入事例を通じて、AMRがどのように安全管理を支え、効率化に貢献しているかをご紹介します。

◇ロボットで生産効率を高める

ヴァカリスス工場は、産業用および商業用の空調ユニットを年間5万台以上生産しており、生産ラインの安定化と効率化が重要課題となっていました。そこで導入されたのが、MiR200というAMRです。

このロボットは、倉庫から組立ラインまでの資材搬送を自動化し、1シフトあたり最大12kmもの距離を自律走行します。以前は作業員が台車を押して行っていた作業が不要となり、1日あたり約3時間の作業時間を削減。

材料供給の安定化により、生産ラインの停止も減少し、稼働率の向上につながっています。

こうした改善は、リーン生産方式を導入する企業にとって極めて重要であり、導入直後から目に見える成果を上げています。

◇安全性の向上に寄与

AMRの導入は、工場内の安全性向上にも大きく寄与しました。従来はフォークリフトが頻繁に行き交っていた通路において、AMRが代替することで人と機械の接触リスクが減少。

MiR200には高精度の障害物検知センサーが搭載されており、人や障害物をリアルタイムで認識して衝突を回避します。

また、搬送ルートの整理により通路の混雑も緩和され、作業員が安心して移動・作業できる環境が整いました。結果として、ヒヤリ・ハットや軽微な接触事故の発生件数も大幅に減少し、工場全体の安全管理水準が引き上げられています。

◇柔軟性の高さが重要

この成功の裏には、MiR200の高い柔軟性も一役買っています。工場では生産レイアウトが頻繁に変更されるケースがありますが、MiR200は専用の磁気ラインなどを必要とせず、独自のマッピング技術によって新しい経路に柔軟に対応可能です。

操作インターフェースも直感的で、現場のオペレーターが簡単に設定変更を行えるため、システム導入に対する心理的なハードルも低く、現場への浸透がスムーズに進みました。実際に導入初期、作業員たちは興味深くAMRを観察していましたが、すぐにその利便性と安全性を理解し、業務に欠かせない存在として受け入れられました。

◇2年以内に投資回収可能

導入効果のもうひとつの大きなポイントは「投資回収の早さ」です。人件費の削減やライン稼働率の向上によるコスト削減により、同工場では2年以内に初期投資を回収できる見込みが立ちました。

この結果を受け、工場ではさらに複数台のAMRを追加導入する計画を進めており、原材料の配送や完成品の倉庫搬送といったプロセスへの拡張を視野に入れています。

今後は協働ロボットアームとの連携による組立支援や、ビジョン技術を活用したさらなる工程自動化も検討されており、AMRを中核に据えた次世代スマートファクトリーの実現が着実に進んでいます。

【あわせて読みたい】

▼MiR社の魅力的なMiR製品とその販売代理店・大喜産業とは

AMRの安全を支えるLiDARの技術

AMRの活用が進む中で、その“目”として機能するのがLiDAR(ライダー)技術です。

本章では、AMRの安全性・効率性・持続可能性を支えるLiDARの役割と、今後求められる進化について詳しくご紹介します。

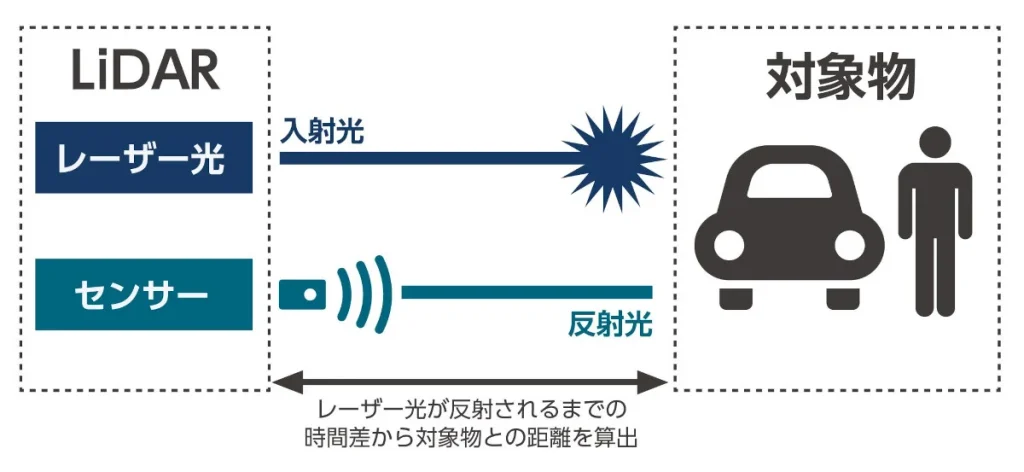

◇LiDARとは

LiDARとは、レーザー光を使って物体との距離を測定する最先端の3Dセンシング技術です。この技術により、AMRは自らの位置と周囲の状況を正確に把握しながら、安全に移動することが可能となります。

特に物流の現場では、複雑な動線や多数の障害物が存在するため、LiDARの精密な距離測定能力が不可欠です。スマート物流の中核を成す技術として、AMRにおけるLiDARの重要性は日々高まっています。

◇スマート物流に欠かせないSLAM

LiDARの強みは、SLAM(自己位置推定と地図作成の同時実行)技術を支える点にもあります。SLAMは、ロボットが環境を自律的に認識し、リアルタイムで自分の位置を正確に把握するために欠かせません。

たとえば倉庫内でAMRが荷物を運ぶ場合、移動中の作業員や他の機器との位置関係を瞬時に把握し、安全かつ効率的に動く必要があります。その裏側を支えているのが、LiDARとSLAMの連携なのです。

◇安全性を確保

さらに、LiDARはAMRの“安全管理”にも大きく寄与しています。障害物や人をリアルタイムで検知することで、衝突事故を未然に防ぎ、作業員や機材への損傷リスクを大幅に低減します。

加えて、侵入検知や境界監視といったセキュリティ機能にも応用でき、施設全体の安全性を底上げします。このように、LiDARは単なる移動支援ではなく、安全確保の中枢技術としても注目されています。

◇生産性を向上し持続可能性を高める

安全性に加えて、LiDARは物流現場の生産性向上にも効果を発揮します。正確な測距データに基づいた動線最適化が可能になり、稼働効率が飛躍的に向上します。結果として、サプライチェーンの可視化やトレーサビリティの向上、人件費の抑制といった波及効果も生まれます。

さらに、LiDARが支える効率的なルート設計により配送回数が減り、排気ガス削減や省エネ化にも貢献。持続可能な物流システムの実現にも繋がっています。

◇より高性能なLiDARが求められる

こうした背景から、今後は「より遠く、より精細に」感知できる高性能なLiDARの需要が急速に高まっています。特に屋外走行を前提としたAMRでは、太陽光のノイズに強く、遠距離かつ高精度で物体を識別できることが不可欠です。

ロームの高出力半導体レーザーを活用したLiDARは、温度依存性を抑えることで精度を向上させ、長距離・高密度センシングを実現。次世代のスマート物流を担う、よりインテリジェントなAMRに不可欠な存在となるでしょう。

【あわせて読みたい】

▼2D-Lidarと3D-Lidarの違いは?進化を遂げたニデックドライブテクノロジーのAMR

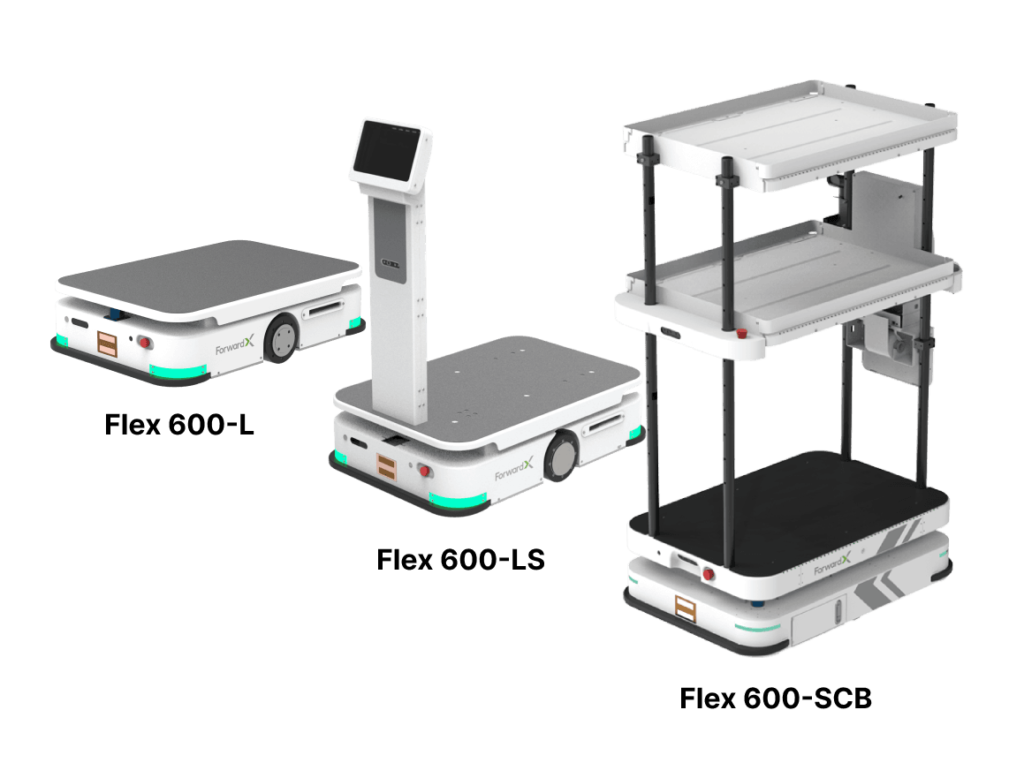

AMRの導入を考えるなら検討したいおすすめメーカー3選

AMR(自律走行搬送ロボット)の導入を検討する際には、機能やサポート体制に優れた信頼できるメーカー選びが非常に重要です。ここでは、国内で高い評価を得ている3社「大喜産業株式会社」「株式会社ギークプラス」「Gaussy株式会社」に注目し、それぞれの強みや特徴を詳しくご紹介します。

◇大喜産業株式会社

まずご紹介するのは、AMR分野において実績豊富な大喜産業株式会社です。同社は「HUMAN DRIVEN」を理念に掲げ、ロボティクス事業に力を入れています。特にMiR製AMRとの連携実績が多く、からくり機構やエレベーターとの統合搬送といった高度なアプリケーション開発に対応。

導入先である製造業や食品業界では、複雑な工程間搬送の自動化によって大きな成果を上げています。また、AMRアカデミーの開催など、導入前後の教育支援体制も充実しており、初心者でも安心して運用をスタートできる点が強みです。

| 会社名 | 大喜産業株式会社 |

| 営業本部 | <住所> 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-5-9 <電話番号> 06-6541-1987 |

| 営業本部東京オフィス | <住所> 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア4F <電話番号> 03-5219-1463 |

| 大阪支店 | <住所> 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-5-9 <電話番号> 06-6532-0751 |

| 東京支店 | <住所> 〒333-0815 埼玉県川口市北原台3-2-21 <電話番号> 048-297-1388 |

| 東京支店つくばオフィス | <住所> 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-5-7 ダイワロイネットホテルつくば2F <電話番号> 029-817-4844 |

| 名古屋支店 | <住所> 〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町416 <電話番号> 052-505-8201 |

| 東大阪支店 | <住所> 〒581-0861 大阪府八尾市東町4-1 <電話番号> 072-997-0123 |

| 京滋支店 | <住所> 〒520-3047 滋賀県栗東市手原3-2-3 <電話番号> 077-553-6155 |

| 四国支店 | <住所> 〒761-0301 香川県高松市林町2554-1 <電話番号> 087-868-4511 |

| 九州支店 | <住所> 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下2-4-7 <電話番号> 092-441-0198 |

| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |

| 公式ホームページ | https://www.daiki-sangyo.co.jp/ |

これにより、単なる機器の導入にとどまらず、長期的な業務改善パートナーとしても高く評価されています。

大喜産業株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼MiR社の魅力的なMiR製品とその販売代理店・大喜産業とは

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇株式会社ギークプラス

次に取り上げるのは、世界40か国以上で導入実績を持つ株式会社ギークプラスです。

中国のギークプラステクノロジーとの合弁企業であり、AMRおよび棚搬送型ロボットの分野で国内外ともにシェアNo.1を誇ります。

同社の魅力は、最先端のロボティクス技術を駆使したラインアップと、それを支える自社開発のSaaS型ソフトウェア「STREAM」です。

| 会社名 | 株式会社ギークプラス |

| 所在地 | 〒150-6026 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー26F |

| 電話番号 | 03-5422-1420 |

| 営業時間 | 9:00~18:00 |

| 公式ホームページ | https://www.geekplus.jp/ |

ピッキングや仕分け、ストレージ搬送まで、倉庫内業務のすべてをカバーできる製品群を展開し、KDDIやトヨタなどの大手企業にも多数導入されています。さらに、ロボット販売に加え、フルフィルメント支援や物流コンサルティングまで提供しており、導入から運用・改善まで一貫して任せられる点が、他社と一線を画す特徴です。

株式会社ギークプラスについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼ギークプラスの最先端AMR技術が進化させる物流の未来とは?

◇Gaussy株式会社

最後にご紹介するのは、次世代型の物流インフラ構築を目指すGaussy株式会社です。

同社はシェアリング型の物流倉庫「warex(ウェアエックス)」を軸に、ロボティクスとITを融合したスマートロジスティクスを展開。

AMR導入においても、施設単体ではなく“物流ネットワーク全体の最適化”を志向している点が特徴的です。たとえば、複数の拠点間での柔軟な在庫移動や、作業ボリュームに応じたAMRのシェアリング活用など、従来の枠にとらわれない運用モデルを提供。

| 会社名 | Gaussy株式会社 |

| 所在地 | 〒105-0012 東京都港区芝大門2-1-16 +SHIFT SHIBADAIMON 8F |

| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |

| 公式ホームページ | https://roboware.ai/ |

特にスタートアップや中小企業にとっては、初期投資の負担を抑えつつ高度な物流自動化を実現できる点が魅力です。また、今後は配送最適化AIとの連携など、さらに進化した統合ソリューションの展開も予定されており、今後の動向にも注目が集まっています。

▼AMRとは?メディア厳選!搬送ロボット3選【搬送ロボットガイド】

AMR(自律移動ロボット)の普及に伴い、JIS D6802:2022が改訂され、ISO3691-4との整合性を重視した安全管理基準が導入されました。この規格では、製造者がAMRに組み込むべき安全設計や制御システムの具体的な要求事項が明確化され、制御システムの安全関連部にはパフォーマンスレベル(PL)の評価が必須とされています。

非常停止機能や安定度試験、人検出装置の設置など、運用中のリスクを未然に防ぐための詳細な要件が定められています。また、リスクアセスメントを通じて危険源を特定し、本質的安全設計や追加防護手段を講じることで、安全性を確保するプロセスが求められます。

これにより、AMRは人と共存する環境での安全性を高め、効率的かつ持続可能な運用を実現しています。

この記事を読んでいる人におすすめ

▼AMR導入で現場を変える!投資回収期間の計算と成功のポイント